Une question de conscience individuelle et collective

La question de l’homme face au progrès des sciences et de ses applications n’a rien de nouveau. C’est ce qu’indique le mythe du sage Salomon[1], rappelé par l’humaniste de référence qu’a été RABELAIS[2] (science sans conscience…).

ó

Mais si l’homme sage n’est pas seulement un homme savant, la mise en avant, dans la conscience humaine, du fait qu’il n’y a pas véritablement de bien « en soi » ni sans l’homme[3], va faire son chemin péniblement, passant par des périodes de lumières, mais aussi d’obscurcissement.

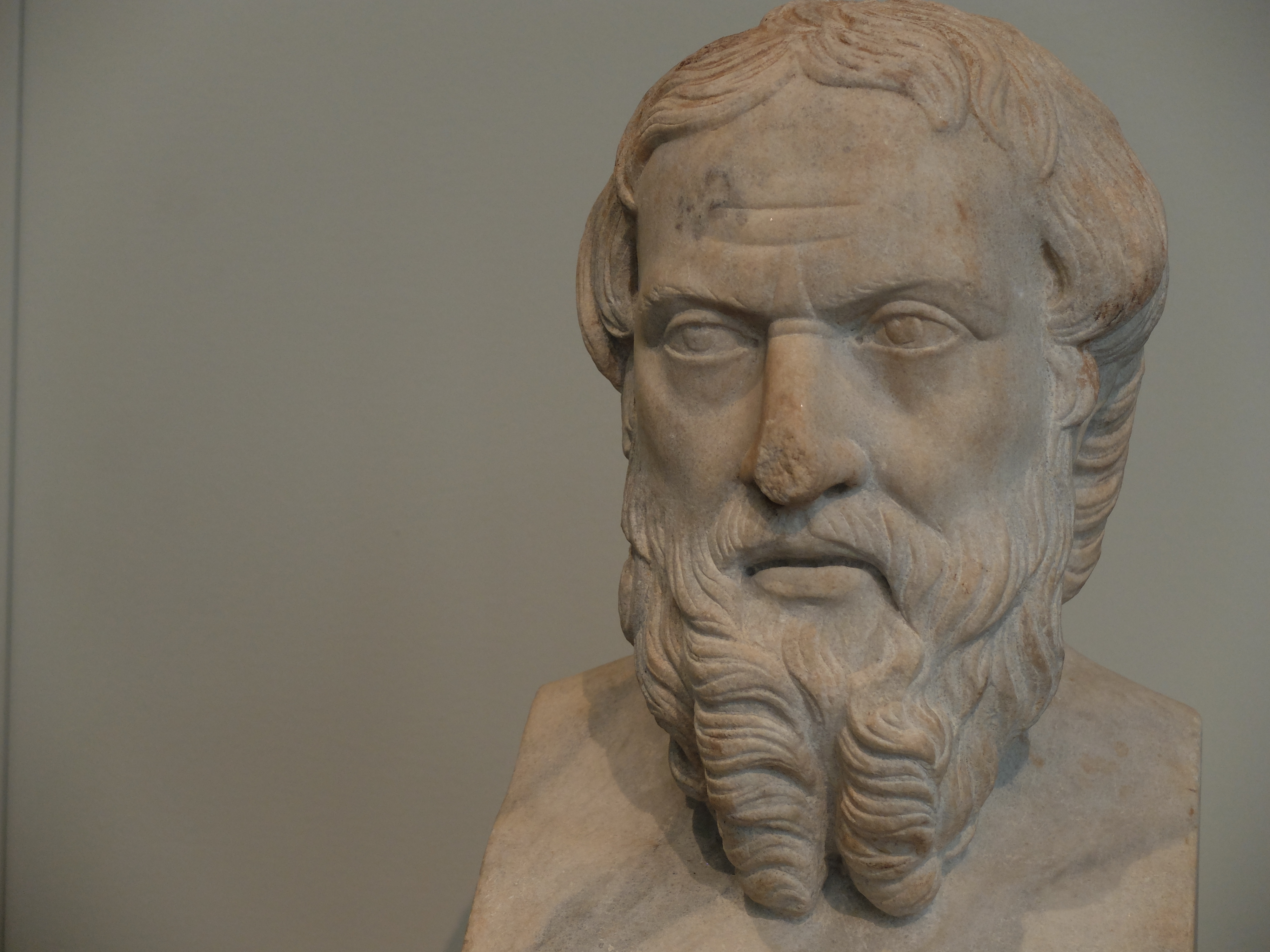

Ainsi, si dès l’Antiquité, Protagoras déclare que l’homme est la mesure de toute chose, c’est seulement la Renaissance qui, en Europe, permettra de replacer l’homme, de manière générique, et le bien humain – et non seulement celui d’une élite - au centre des perspectives de développement. Cette question demeure une affaire de conscience et de sagesse individuelle et collective.

Depuis des temps immémoriaux, la sagesse nous invite à différencier les vérités de la science qui permettent, par les techniques de transformer la matière, et la justice humaine éternellement relative, quoi que pouvant faire l’objet de consensus dans l’agora, le forum, ou l’espace public. La sapience se définit ainsi par la sagesse, qui sait inclure la justice et l’amour de l’humanité à la science et à la puissance des connaissances.

ó

Quelle conscience avons-nous de la science et de ce qu’elle peut apporter aux hommes ? L’apparition tardive du terme[4] « humanisme » au XVIIIème siècle, tend à montrer que la conscience humaine a eu du mal à concevoir les contours d’un concept pourtant fondamental, à la fois pour la survie de l’humanité et la qualité de la vie des êtres humains. Le problème qui se pose ouvre donc une réflexion particulièrement complexe, puisque la définition et la consistance des différents termes du sujet évoluent dans le temps. Plus que de l’humanisme, c’est de la « conscience humaniste » qu’il s’agit, c’est-à-dire de l’attention portée. La question est donc celle de la vigilance exercée et de notre capacité à interroger l’organisation de nos sociétés et du monde sur ces points.